终于等到,今年屏下摄像头手机要爆发了!

屏下摄像头手机

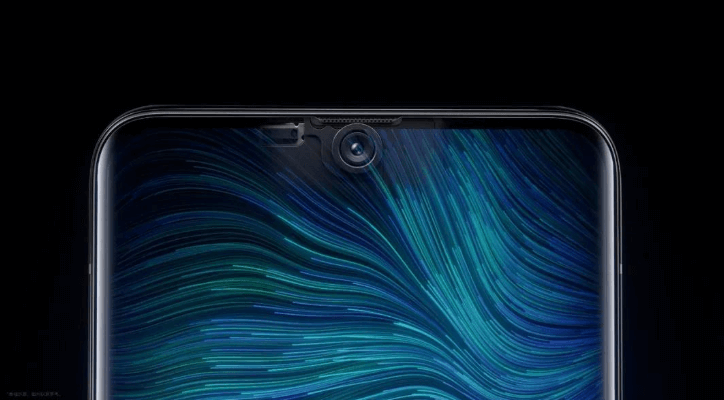

什么是屏下摄像头手机?在前几天,维信诺公布了新一代屏下摄像头方案。屏下前摄技术这一热点又引起大家关注。不仅是我们越来越追求高屏占比,极致全面屏。厂商也将屏占比作为手机宣传的一大亮点。为了使手机正面完全更像是一块玻璃平板,都想尽办法让前置摄像头隐藏起来。

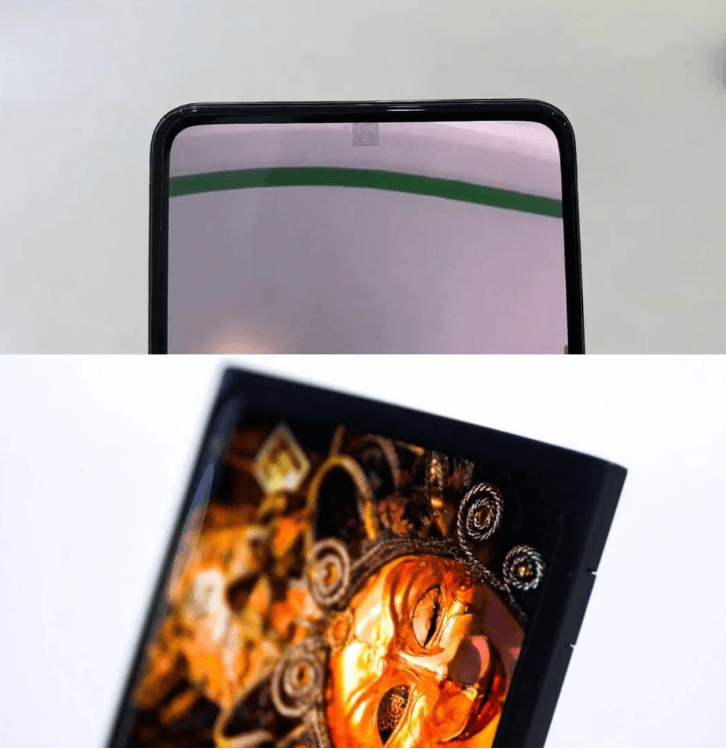

其实屏下前摄技术已经发展数年。各大厂商也推出过不同的概念机,但目前唯一量产上市的屏下前摄手机,只有中兴 AXON 20。

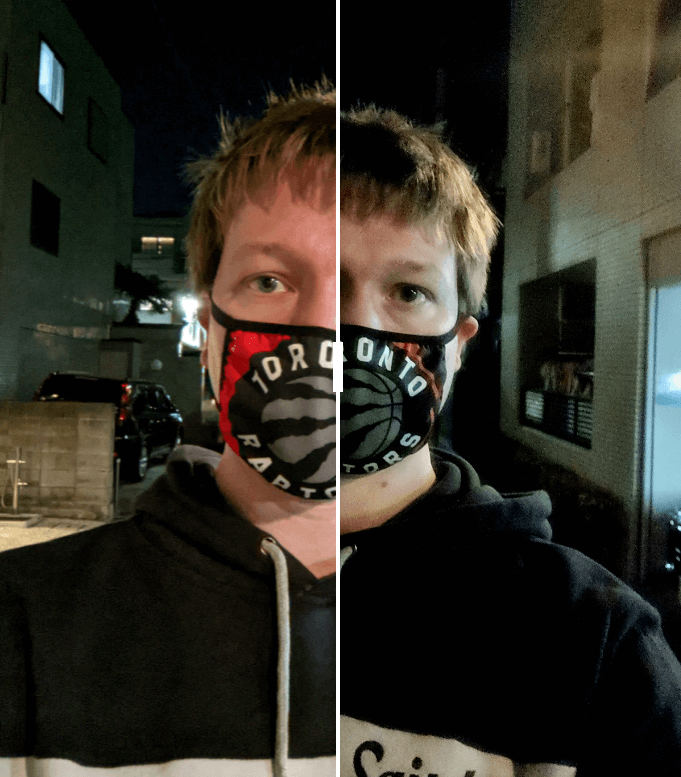

屏幕显示方面,这款手机可以很明显看见,屏下前摄区域比其他区域更亮,而且不均匀。为了实现屏下前摄,屏幕像素分辨率大打折扣。

Pixel 5(左)vs Axon 20(右)

屏下前摄技术难点

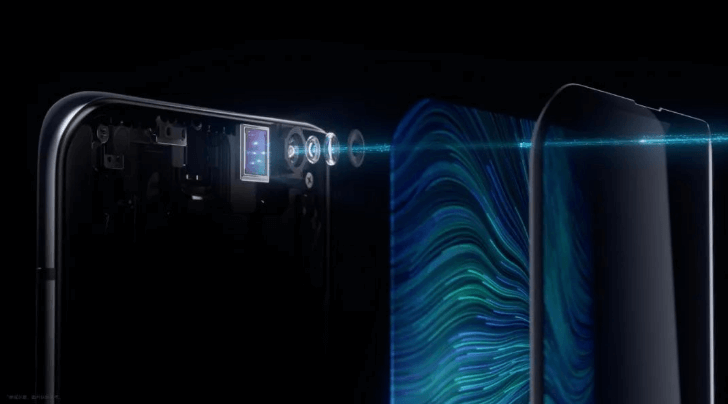

由于屏幕的子像素和子像素之间的缝隙非常小,光的衍射效果就导致了照片上的朦胧效果。所以,光的衍射问题是避免不了的。想实现更好的屏下前摄效果就必须对屏幕面板做处理。一是改变摄像头区域面板透光。二是调整屏幕的像素排列布局。

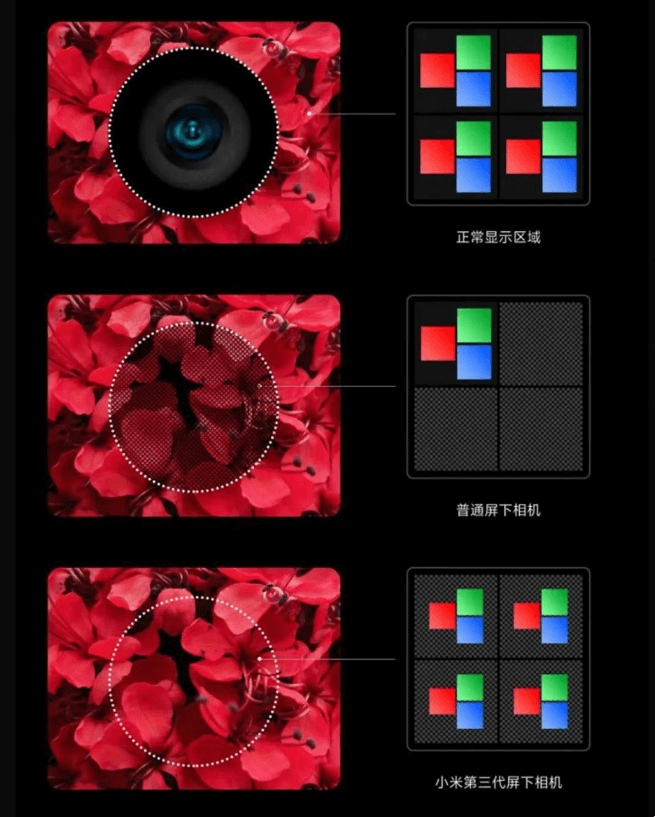

以大家比较关心的小米为例,目前小米的屏下前摄技术是第三代了。虽然前两代都没走出实验室,但从第三代将被用在 MIX4 上,可以看出小米对第三代技术的信心。

MIX 4渲染图

根据小米介绍,第三代技术通过自研的像素排列和优化算法,几乎可以与传统的前置摄像头无差。屏下摄像头区域可以与屏幕其它部分有相同的亮度,色域和色彩精度。其方案就是减少每一个子像素的体积,使通过光线的面积变多。但子像素变小,想要达到和正常显示区域相同的亮度,屏下摄像头手机的子像素就需要更大的功率。

正常显示区域是 AMOLED,而屏下摄像头的位置采用结构薄、更透光的 PMOLED。由于 PMOLED 与 AMLED 驱动方式的不同,还需要两套不同的驱动对应不同位置的屏幕。

同时避免子像素密度降低,OPPO 还设置了第二块屏幕。拍摄时,移动第二块屏幕的子像素,重叠在第一块屏幕下面,增加透光面积。不拍摄时,两块屏幕的子像素通过互补,来解决分辨率低的问题。另外,三星、谷歌也公布过自己的屏下技术方案。不同的手机厂商最终想解决的就是,如何兼顾显示效果和拍摄效果。随着更多厂商推出屏下摄像头手机,屏下手机肯定会成为大势。只不过想要用户真香,还得看成熟的技术。

结论

相比于屏下摄像头手机,你更喜欢的是屏下还是挖孔的呢?对于一些不怎么使用拍照功能的电粉来说,屏下摄像技术可以更好的让手机屏幕保持完整。我们期待屏下摄像技术的不断创新。

本文编辑:@ 小淙

©本文著作权归电手所有,未经电手许可,不得转载使用。