苹果 IP68 级别防水功能因过渡宣传,被消费者集体诉讼

手机防水防尘功能

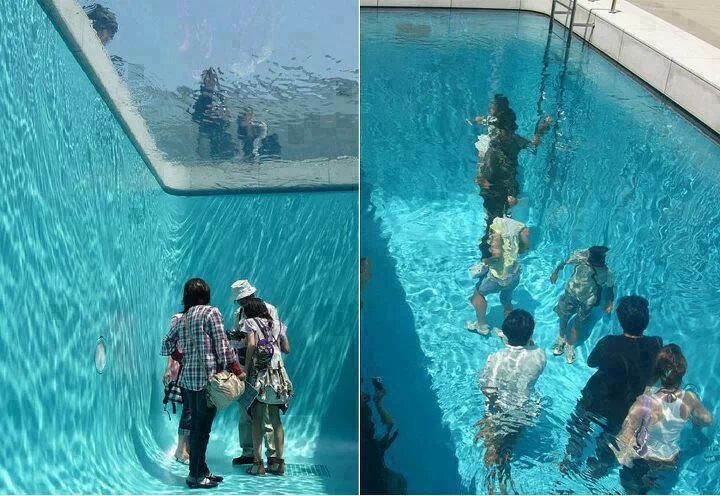

去年小淙就吐槽过,现在的手机宣发中,最坑爹的功能——防水防尘。防水防尘是现在手机的必备功能。特别是旗舰机型,基本都支持最高 IP68 级别防水防尘。这本来是一个非常实用的功能,让手机的使用地点得到史无前列的拓展。不管是每日一洗的洁癖青年,还是不慎落水的小马虎,亦或泳场里帮女神拍照的舔狗。都是这项功能的受益者。

然而,纵使这些美丽的设想。也掩盖不了手机进水后的,无助与尴尬。纵使宣传片拍出奥斯卡级别。也掩盖不了手机进水后,不保修的机车行为。

宣传的防水手机,进水后不保修,似乎已经成了手机行业的潜规则。就像老婆饼只有老婆没有饼,这属于薛定谔层面上的「虚假宣传」。

为了填补广大消费者的遗憾,这几年手机厂商的防水保修规则,都已经迭代升级过 108 版了。但还是拦不住头铁的消费者,不断探索着手机水性的极限,和防水政策的零日漏洞。最近,苹果在纽约,又因为防水宣传被消费者集体诉讼,告上衙门了。

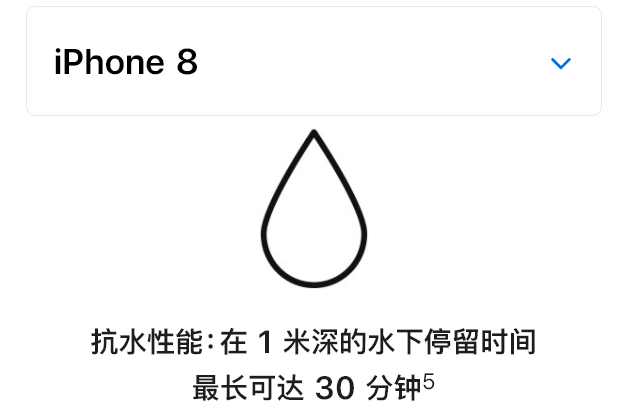

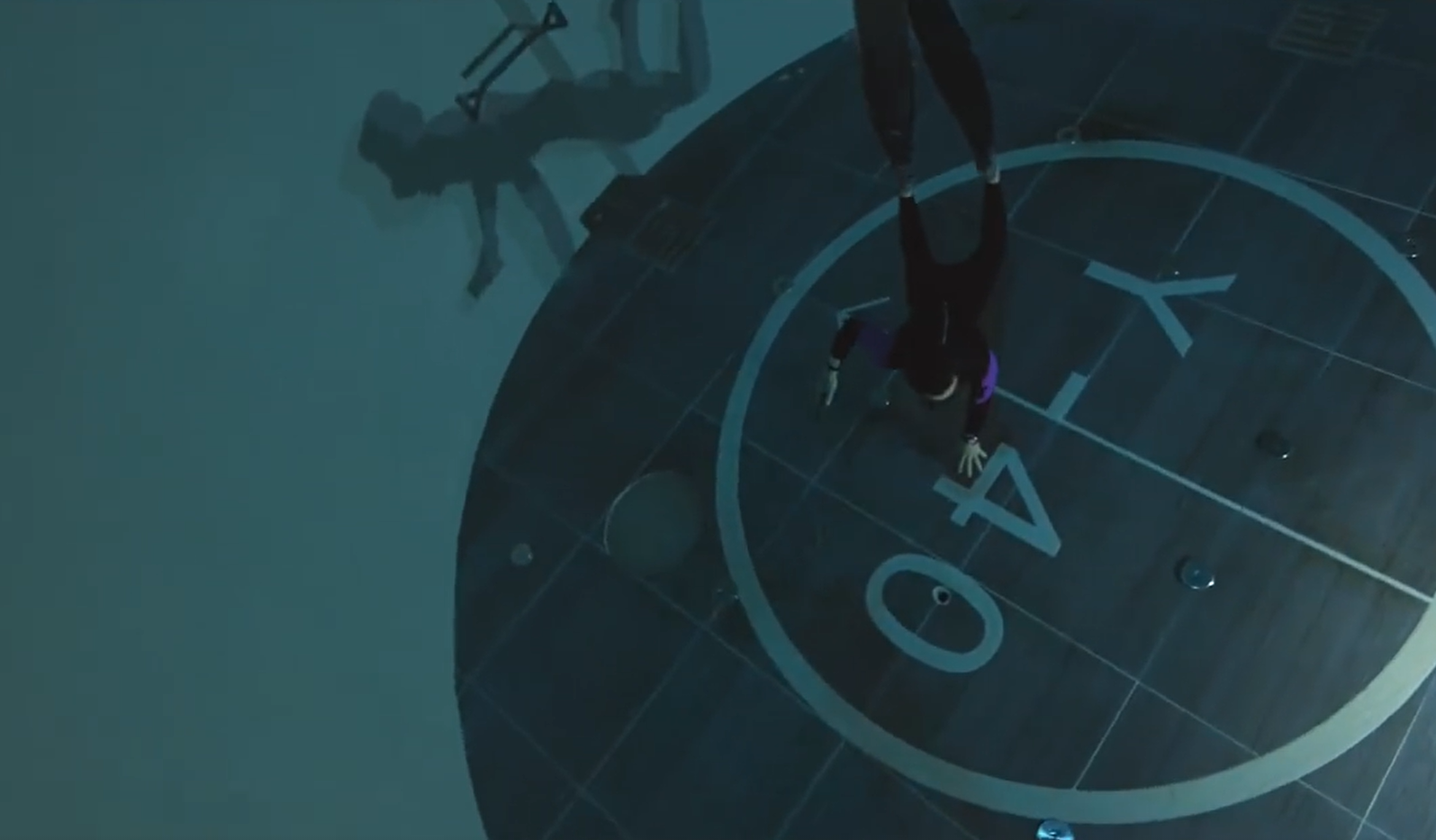

这次集体诉讼的原告是史密斯女士。她们主张苹果手机夸大了其硬件的防水性能,并通过宣传片误导消费者。史密斯女士在几年前看到 iPhone 8 的宣传中描述该机 支持 IP68 级防水防尘,可以在 1米深的水下浸泡 30分钟。

冲着这项功能,史密斯女士掏钱买下了一台 iPhone 8。

然而在之后使用中,手机却因为进水损坏。当史密斯女士带着手机找到苹果售后,却被告知因液体侵入导致的损坏,不给予保修。史密斯女士认为自己的感情受到了欺骗,所以把苹果冲上了法庭。

在起诉书中描述道:苹果的防水是建立在受控的实验条件下(静态的纯净水)。但用户面对的场景,几乎不可能和实验环境一样完美。苹果通过防水宣传使用户付钱,但宣传的防水功能却不是 100% 有效,并在设备损坏后不提供售后,是欺骗消费者的行为。

各品牌手机如何宣传该功能

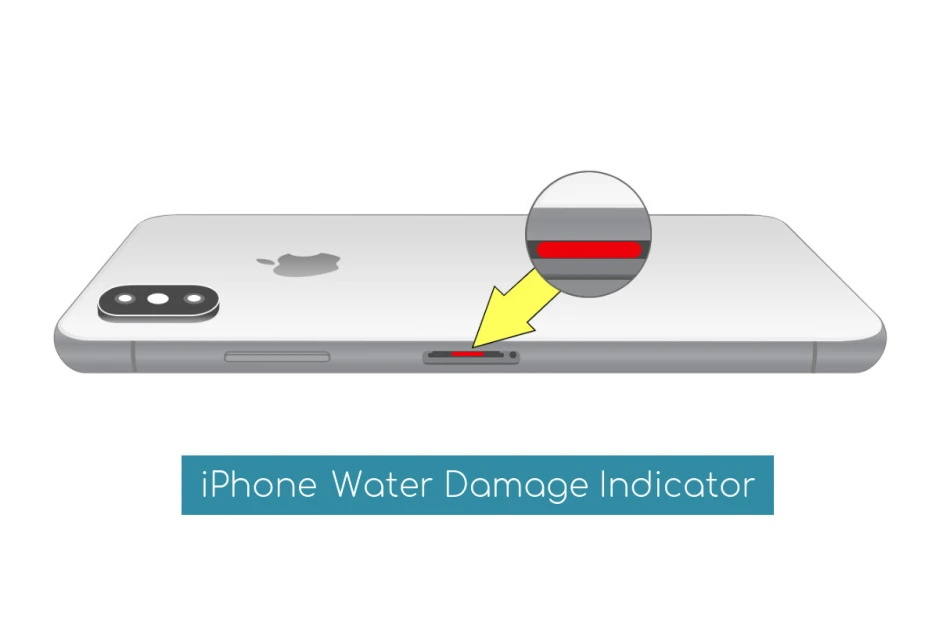

老用户可能因为新机型的数据,产生错误的判断。大家可能不知道。2006 年开始,所有 iPhone 机身内部,都内置了液态接触指示器。一般是在 SIM 卡托的位置。

简单来说,这东西出厂时是白色的,一旦遇水,就会变成红色。维修人员拆机后只要看指示器的颜色,就能判断机器是否进过水。如果是红色,就直接拒绝保修。其实小淙觉得苹果这次一点也不冤枉。因为包括苹果在内的几乎所有手机厂商,在展示防水功能时,使用的场景都不是实验环境下的静态纯净的水。例如 iPhone 12 宣传片中,是打翻的饮料。

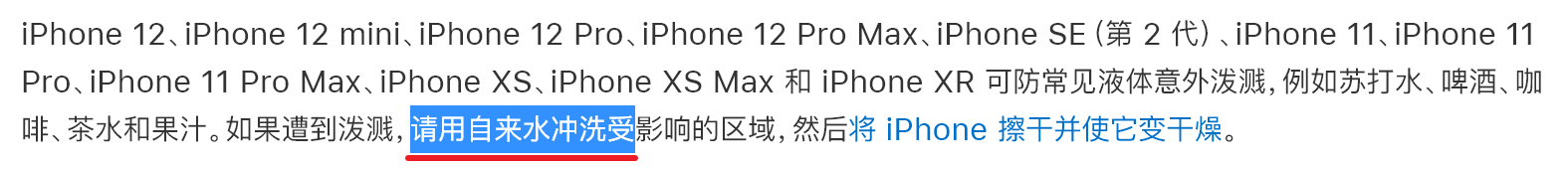

这些场景都是用户生活中常见的,你宣传片中能这样使,为什么我们买回来就不行了?要知道,仅在美国,每天就有约 100,000 部智能手机被液体损坏。估计也就只有小淙这样的科技博主,才会去细看手机介绍页的每一行小字。而且小淙在翻阅苹果的说明时,还发现了一个 bug。

这段苹果官方说明中,描述了手机被泼溅后的处理措施,用自来水冲洗。自来水和冲洗,怎么也和静态的纯净水不一样吧。假如用户按照苹果的方法操作,导致手机进水损坏,苹果是否会提供售后呢?

其实苹果的防水翻车,也不是一次两次了。早在 2013 年时,苹果就因为防水宣传被消费者集体诉讼,最后赔了 5300 万美元(约合 3.71 亿人民币),才和解。

当时还因为区别对待国内消费者,被官媒轮番批评后,库克亲自道歉,并修改了国内服务政策。然后就是去年 11 月,意呆梨反垄断监管机构,罚了苹果 1000 万欧元(约合 7867 万人民币)。原因也是因为苹果的防水宣传太过激进,且具有误导性。

不管怎样罚款,不管厂商如何修改使用说明中的小字。宣传了的防水手机,进水后却不保修,始终让人无法释怀。但如果防水也能保修包换,必然会有缺德的人,故意将手机泡在水里,想方设法让它进水。势必会增加厂商的售后成本。

这似乎是永远也无法解决的问题。手机厂商可能也并不打算解决这个问题。小淙猜测,手机行业的头部厂商手里,说不定早就准备了一笔赔偿金,专门作为手机进水后的败诉赔偿。看起来天价的赔偿金,也不会比修改政策后带来的售后成本更高。

结论

就像苹果手机宣传的 IP68 级别防水一样,大家如何看待现在手机的防水宣传呢?到底是进水售后成本更高还是别人起诉之后的赔偿金更高,恐怕还是赔偿金要更划算一点。希望有一天这个问题能够被解决。

本文编辑:@ 小淙

©本文著作权归电手所有,未经电手许可,不得转载使用。